Для молодого поколения 70-летний юбилей Победы очень значимое событие. К этой знаменательной дате студенты Института юстиции подготовили истории о своих дедушках и бабушках и их вкладе в Победу в Великой Отечественной Войне.

Костецкий Петр Петрович

Когда я была в 8 классе, в нашей школе в преддверии праздника 9 мае проводилась экскурсия в музей. Где нам рассказывали про смелость и героизм наших земляков. И сейчас я хочу рассказать о одном из них.

Костецкий Петр Петрович родился в 1919 году в селе Дмитриевском. Участник войны с 1941 года. На фронт ушел добровольцем. Окончил военное училище. Младший лейтенант. Командир минометного взвода. В боях был ранен, за выполнение боевых заданий награжден орденом Красного Знамени, несколькими медалями и значками.

В воспоминаниях он пишет: «На рассвете предстояла операция – высадка десанта на Керченский полуостров. На том берегу – враг. Через несколько часов с ним встреча. Не на жизнь – на смерть. Наши войска окружили Новороссийск со всех сторон…. Советское командование решило высадить десант с моря, в Цемесскую бухту. Катер, на котором я плыл, одним из первых подошел к берегу. Фашисты обнаружили нас. В катере, где были сложены минометы и боеприпасы, попал снаряд. Ранило несколько бойцов. Мне в руку вонзился осколок, после попал в госпиталь…..».

17 ноября 1943 года Указом президиума Верховного Совета СССР Петру Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Безродная Алина 132 группа

Ляшенко Иван Иванович

Я хочу рассказать о своём прадедушке Ляшенко Иване Ивановиче,который был замечательным человеком.Он родился 19 января 1908 года в Слободе Николаевской.

Я хочу рассказать о своём прадедушке Ляшенко Иване Ивановиче,который был замечательным человеком.Он родился 19 января 1908 года в Слободе Николаевской.

До войны Иван Иванович работал на маслобойном горчичном заводе «Профинтерн».

Коллектив завода в 1934 году самоотверженным трудом завоевал переходящее Красное знамя,коллективу вручили 1500 рублей. На эти деньги рабочие завода решили купить белой материи,мастера-швеи сняли мерки со всех женщин и мужчин и сшили женщинам платья,а мужчинам-белые рубахи,а также приобрели другие необходимые предметы:полотенца,косынки,платки,мыло и.т.д. И весь коллектив рабочих в обновках сфотографировался,каждому рабочему и работнице были вручены большие фотографии.

Эта фотография со счастливыми лицами всех рабочих завода «Профинтерн»находится сейчас в Николаевском краеведческом музее,на ней-мой прадед Иван Иванович Ляшенко.

Но наступило 22 июня 1941 года-тяжёлое время для нашей Родины.21 июля 1941 года прадед был мобилизован,как и многи николаевцы,для формирования и направления на фронт Северо-Кавказский военный округ,находившейся в городе Сочи. По распоряжению командования округа в Сочи был создан военный оркестр,в который взяли и моего прадеда. Оркестр исполнял военные марши,торжественно провожал на фронт сформированные военные части. Так прошли август,сентябрь и начало октября 1941 года.Очередь дошла и до музыкантов. Все они прошли медосмотр,их определили в разные части. Сами себе они сыграли напоследок военные марши и любимую всеми «славянку»-торжественный и одновременно грустный марш «Прощание славянки». Сочинцы,услышав «Прощание славянки»,прибежали на вокзал,чтобы попрощаться с оркестрантами,пригласили фотографа,их сфотографировали,тут же сделали фотографию и успели вручить каждому лично в руки,а музыканты отправили их домой родным. Моего прадедушку Ляшенко Ивана Ивановича направили в резервные войска,которыми командовал Георгий Константинович Жуков. А с ним и некоторых других музыкантов.По прибытии на фронт его сразу направили на защиту Москвы. Но перед 7 ноября 1941 года их сняли с позиций,заменили другими солдатами,а 7 ноября направили на парад в честь 24-й годовщины Великого Октября на Красной площади. Защитники рубежей Москвы прошли торжественным маршем по Красной площади,своим видом и участием знаменуя,что столицу не сдадут,врага в Москву не пустят.

С Красной площади мой прадед и его сослуживцы сразу отправились на свои позиции-сражаться против ненавистного врага,за столицу,за любимую Родину.2 марта 1942 года Иван Иванович,красноармеец 696 стрелкового полка был тяжело ранен в жестоком бою с противником (в документах написано: ранен в височно-затылочную кость). Это была очень трудная и яростная схватка. Тяжело раненые оставались на поле боя,невозможно было приблизиться к ним и помочь,так как сражение продолжалось всю ночь. А ранним утром были посланы солдаты,чтобы найти и подобрать раненых. Весна была очень холодная. За ночь,лёжа без сознания,Иван примёрз к снегу и льду и уже казался неживым,но солдат услышал его слабое дыхание. Он лопаткой отколол ото льда раненого бойца и на плащ-палатке вытащил его с поле боя,приволок к лазарету. Иван Иванович был срочно прооперирован,ему удалили раздробленные кости у виска и на затылке. После прадед находлся в Избербежском эвакогоспитале на излечении. Из госпиталя его перевели в батальон выздоравливающих,который также принимал участие в боевых действиях. А потом по заключению военно-врачебной комиссии ему предоставили отпуск на 45 дней. К нему прибыла родная сестра Лоскутова (Ляшенко) Александра Ивановна,и 17 июля 1942 года они вместе приехали в родную Слободу Николаевскую. Прибыв домой в отпуск,Иван Иванович встал на учёт в райвоенкомате. Но не смог отбыть отпуск до конца-началось сражение под Сталинградом. Он сообщил жене,что собирается ехать в Сталинград,сказав: «Кто же будет защищать нашу землю и Родину,если не мы». Явился в военкомат и отбыл в Сталинград вместе с родной сестрой,которая вместе с ним прошла дорогами войны.Она была полевой медсестрой,оказывала помощь раненым.

Иван Иванович сражался за Родину беззаветно. После Сталинградской битвы ему пришлось сражаться на Ленинградском и Белорусском фронтах.

Во время войны мой прадед вёл дневник. Вот один из эпизодов,написанный им: «При освобождении местечка Василевичи нам навстречу бежали люди,среди них-плачущая женщина,несущая на руках своего сына. Её сын подорвался на мине,взрывом ему повредило глаза. Она умоляла спасти ему жизнь и глаза. В дальнейшем он остался жив-наши военные спасли ему жизнь и зрение…» А дальше прадедушка прошёл дорогами Полесья,освобождал с боями этот болотный край. Там он познакомился с Приленским Иваном Михайловичем,который был замечательным баянистом,а Иван Иванович был отличным балалаечником. Потом освобождал Польшу,там прадедушка с сестрой сфотографировались в городе Седльце (Седлец) с медалями » За оборону Сталинграда». Далее было Висло-Одерское наступление,после чего он был демобилизован из армии. В январе 1944 года он прибыл домой. С большой радостью встретили его родные,очень обрадовались его возвращению,но видели,каким он был больным,и старались поддержать его.

После войны прадед продолжал работать на заводе » Профинтерн»,надо было восстанавливать работу завода,за сырьём приходилось ездить в Москву. А болезнь тем временем давала о себе знать. Болел он очень мучительно и 1 апреля 1948 года его не стало.Сколько бы ни прошло времени,память об Иване Ивановиче Ляшенко,моём прадедушке,всегда будет с нами. И как бы ни пытались исказить историю и заслуги нашего народа в Великой Отечественной Войне,мы,потомки тех героев,которые проливали свою кровь за Родину,за наше будущее,не должны допустить этого!

Анастасия Ляшенко 133 группа

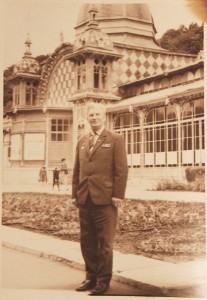

Портенко Павел Павлович

П.П. Портенко в Великую Отечественную войну был шофером в артиллерийском полку тяжелой минометной бригады резерва Главного Командования.

П.П. Портенко в Великую Отечественную войну был шофером в артиллерийском полку тяжелой минометной бригады резерва Главного Командования.

Участвовал в освобождении Калининградской области и городов Кенигсберга (Калининграда), Гдыни, Гданьска, Щецина, Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Кенигсберга», За победу над Германией» и многими другими. Родился Павел Павлович в городе Хвалынске Саратовской области. Воспитывался в детском доме. Потом было ремесленное училище в Балаково, где выучился на столяра-краснодеревщика. С 1939 по 1942 год работал на судостроительном заводе , делал лодки для пулеметов. В 1943 году призвался в Красную Армию Балаковским военкоматом Саратовской области и вскоре получил направление в учебный автомобильный полк на курсы шоферов. Через 3 месяца учебы его уже отправили служить в 9 артиллерийский полк тяжелой минометной бригады резерва Главного командования. В составе бригады прошел Белоруссию, Литву. После освобождения Каунаса и Марияпигуля полк вышел на границу с Восточной Пруссией. Солдаты освободили малые города: Эйткунин, Шталупенин, Гундынин. Павел Павлович и сегодня не может забыть кровопролитные бои в сражениях за Кенигсберг, Гдыню, Щецин, Дюстров. Война для него закончилась в Берлине. Павел Павлович продолжил службу в Вооруженных силах и был уволен 28 января 1950 года. Вернулся на Родину в Саратовскую область. С 1969 года проживает в Быково Волгоградской области. До выхода на пенсию работал в « Водстрой» , эскаваторщиком. Сейчас ему 89 лет.

Юлия Турецкая 132 группа

Пушанин Иван Иванович

В годы ВОВ мой двоюродный дедушка, так же как и большинство мужчин нашей Родины защищали ее и свою семью от гитлеровской коалиции. Его зовут Пушанин Иван Иванович.

В годы ВОВ мой двоюродный дедушка, так же как и большинство мужчин нашей Родины защищали ее и свою семью от гитлеровской коалиции. Его зовут Пушанин Иван Иванович.

24 августа (11 августа — по старому стилю) 1913 года в селе Мача Чембарского уезда Пензенской губернии Российской империи (ныне село Пушанино Белинского района Пензенской области Российской Федерации- названо в его честь) в крестьянской семье Ивана Петровича и Феодосии Тимофеевны Пушаниных. Окончил Мачинскую четырёхлетнюю школу в 1925 году. Он сумел получить неполное среднее образование. С детства он увлекался пением и музыкой.

Он был принят в комсомол и увлёкся комсомольской работой. Энергичного комсомольского активиста скоро избрали секретарём комсомольской организации села, а в 1931 году пригласили на работу в Чембарский райком комсомола на должность пионервожатого. 1932 году мой двоюродный дедушка окончил совпартшколу и стал кандидатом в члены ВКП(б). В стране активно шла коллективизация, и Ивана Ивановича скоро направили поднимать отстающие сельские советы. С 1933 по 1935 год он работал председателем сельсовета в селе Волчий Враг, а в 1935 году возглавил сельсовет в селе Тархово. В Тархово он проработал чуть больше трёх месяцев. 16 октября 1935 года он был освобождён от должности в связи с призывом в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1 ноября 1935 года Иван Иваныч начал службу в 54-м Нерчинско-Заводском погранотряде Забайкальского пограничного округа. По окончании срочной службы он решил остаться в армии. Вскоре он заступил на должность старшины заставы, а также возглавил партбюро отряда.

В начале декабря 1939 года мой двоюродный дедушка был направлен в Ленинградский пограничный округ. Личный состав погранзаставы с начала Зимней войны вёл тяжёлые бои с превосходящими силами противника и понёс значительные потери в командном составе. Мой двоюродный дедушка был назначен политруком роты, также командированного из состава 4-го погранполка. Роте моего двоюродного дедушки был отдан приказ выбить противника из расположенного у дороги ведущей к поселку Ребола. 26 января 1940 года пограничники неожиданно атаковали укреплённый хутор и быстро овладели им. Однако силы оказались слишком неравными. Роте моего двоюродного дедушки противостояло до двух батальонов финской пехоты, и пограничники сразу были окружены. В течение 30 дней они вели неравный бой с противником в условиях нехватки продовольствия и боеприпасов. Силы гарнизона постепенно таяли, но на предложение противника сдаться пограничники неизменно отвечали огнём. Постепенно в руках гарнизона остался лишь один блокгауз, который был окружён финнами. 25 февраля 1940 года, когда положение с патронами стало катастрофическим, мой двоюродный дедушка повел оставшихся в строю бойцов в рукопашную. В ожесточённой схватке гарнизон погиб, но оружия не сложил. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года политруку Пушанину Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Анжела Муругова 226 группа

Романенко Даниил Емельянович

Романенко Даниил Емельянович родился 1 мая 1913 года в селе Обручёвка Южно-Казахстанской области, в семье крестьянина. Кроме него в семье было 13 детей. Окончил 3 класса церковно-приходской школы. До войны работал шофёром в колхозе.

Романенко Даниил Емельянович родился 1 мая 1913 года в селе Обручёвка Южно-Казахстанской области, в семье крестьянина. Кроме него в семье было 13 детей. Окончил 3 класса церковно-приходской школы. До войны работал шофёром в колхозе.

На фронт призвали в сентябре 1941 года. Прадед на войне был миномётчиком. Первое ранение получил в боях под Белгородом, ранение было не тяжелым, в строй вернулся быстро. Второе ранение, тяжёлое. получил в боях под Курском. Ранение осколочное в позвоночник, обездвижило правую половину туловища, поэтому его комиссовали и отправили, после лечения в госпитале, домой, Было это в августе 1943г. Был награждён орденом «Отечественной Войны 3 степени».Ещё 5 лет после ранения прадед восстанавливался самостоятельно, разрабатывая (делая гимнастику и массаж) обездвиженные руку и ногу. После войны женился. В 1946 году у него родился сын Евгений. До пенсии работал водителем. После выхода на пенсию работал сторожем в школе. До конца жизни прадед был активным, энергичным, любил работать в саду и огороде, был общительным человеком. Умер прадед 1 августа 2002 года, на 90-м году жизни.

Алина Копылова 133 группа

Шаповалов Василий Петрович

Мой прадедушка, Шаповалов Василий Петрович, родился в слободе Николаевской 9 января 1909

Мой прадедушка, Шаповалов Василий Петрович, родился в слободе Николаевской 9 января 1909

Когда началась война прадедушке было 32 года. На войну он был призван практически с первых дней, но на ушел на фронт он только 13 сентября 1941 года. Он работал механизатором , и поэтому ему дали время рассчитаться в колхозе и передать технику.

Курсы молодого бойца он проходил в городе Астрахань. После подготовки он был направлен в 212-й гвардейский Рижский Краснознамённый стрелковый полк.

Прибыв на фронт, прадедушка воевал пулеметчиком. В 1943 году в Ростовской области шли ожесточенные бои , в одном из этих боев моего прадедушку признали мертвым. Его семье отправили похоронку , где было сказано , что прадедушка умер 21 января 1943 года, но жена и двое младших детей так и не узнали об этом, так как старший сын, тогда ему было 13 лет, порубил ее и закопал, не сказав об этом ни слова.

Из воспоминаний прадедушки бабушка рассказывала, что прадедушка участвовал в переправе через реку Донец. Командование планировало осуществить переправу армии и военной техники через реку на другой берег под покровом ночи. В течение дня стягивались войска и техника. Строились плоты на берегу, загружались, а с наступлением темноты начали спускать эти плоты на воду и переправляться на другой берег. В это время налетели немецкие бомбардировщики и начали бомбить. В реке было месиво из человеческих тел, орудия, техники. Переправу освещали прожекторы, сыпались бомбы, все рвалось, горело. Столбы воды и все что в ней было взлетали в воздух , а потом падали обратно. В этом аду выжило лишь семеро , в том числе мой дедушка.

Прадедушка участвовал в битве за Сталинград , а после дивизию перебросили в район города Жиздра, на фланг Орловско-Курской дуги. В дни фашистского наступления был момент, когда наши солдаты оказались в кольце. Пехота лицом к лицу встречала танки. Вспыхивали рукопашные схватки с гитлеровской пехотой. Из окружения 212-й полк вырвался ценой гибели двух батальонов. Подвиг полка отметили в приказах командования фронта и армии.

Когда началась знаменитая операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, 49-я дивизия форсировала Днепр, обошла Могилев и устремилась к Березине. Наступление развивалось стремительно. Под угрозой окружения немцы отступали к Минску, где значительная их группировка была окружена. 212 полк участвовал в ее ликвидации. В боях за Минск полк взял до тысячи пленных. В столице Белоруссии солдатам предоставили пятидневный отдых. Но отдых и усложнил их положение. Армия за это время ушла далеко вперед, сменив направление атак. Теперь она наступала на Литву. Полк по ее пятам сделал затяжной пеший марш в 700 километров через Каунас на Вилкавишкис.

Как только наши солдаты догнали своих ,дивизию передали 1-му Белорусскому фронту маршала Г. К. Жукова . Прадедушка участвовал в Люблинско-Брестской операции — часть крупномасштабной наступательной операции Красной Армии «Операция Багратион» , в ходе которой 23 июля 1944 года получил ранение. По долгу службы приходилось ему очень часто бывать на передовой , на линии огня . Он доставлял срочные донесения с передовой от полевых командиров, командующему фронтом и обратно на передовую. Выполнял он эту миссия там , где не было проложена связь, где не было времени или возможности проложить ее. Тогда эту связь выполнял связной, один из которых мой прадедушка. Однажды под шквалом сильнейшего огня , выполняя боевое задание, прадедушка почувствовал , что его спину что то обожгло , он не стал прислушиваться к ощущениям , так как надо было срочнейшим образом во что бы то ни стало доставить секретный пакет командующему фронтом, что он и сделал. И лишь уже в блиндаже, когда вручил пакет, доложил по уставу обстановку, он стал терять сознание и упал. Оказалось , что у него была вырвана спина фуфайки, а его спина была разорвана. С этим ранением он пролежал в госпитале пол года, а после выздоровления снова попросился на фронт. После госпиталя он служил недолго санитаром на передовой, спасал раненых бойцов. Несчетное количество бойцов вынес он с поля боя и спас им жизнь.

Позже он участвовал в Варшавско-Познанской наступательной операции и Висла-Одерской стратегической наступательной операции которая началась 12 января 1945 года , а уже 14 января прадедушка совершил подвиг:

» В боях при прорыве обороны противника на западном берегу реки Висла 14.01.1945 года , в наступательных боях за город Каллис , по-пластунски подобрался к вражескому пулемету , мешавшему продвигаться нашей пехоте, и гранатами уничтожил его расчет, дав этим возможность своей пехоте ворваться на окраины населенного пункта и стремительными действиями выбить противника , не дав ему зацепиться за подготовленные в домах огневые точки.»

За что и был удостоин ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

После чего 14 января 1945 года дедушка получил еще одно ранение. С боями прадедушка дошел до Берлина и 11 км за Берлин. Победу 1945 года он праздновал в Берлине. Домой приехать сразу не посчастливилось. Прадедушка оставался в Германии , он служил в комендатуре, поддерживал порядок в послевоенный период в освобожденном от фашизма Берлине. Домой вернулся 27 ноября 1945 года . После войны в семье родились еще две дочери, одна из них моя бабушка. Прожил дедушка 86 лет. Он ушел из жизни 31 декабря 1994 года.

Вечная ему память!

За боевые действия, за храбрость проявленную в боях, прадедушку наградили медалями:

«За взятие Берлина» и «За победу над Германией». За храбрость проявленную на войне, за мужество и стойкость , его наградили «Медалью за отвагу».

И за заслуги перед Отечеством проявленный в Великой Отечественной Войне прадедушку наградили

«ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ»

и многими другими медалями.

Ольга Соколова 133 группа

Алябьев Иван Дмитриевич

Алябьев Иван Дмитриевич родился 1916 году в Курской области, село Алябьево, в семье крестьян. Получил образование 6 классов.В 1936 году он добрался пешком до станицы Кущевской и поступил на работу в бывший колхоз Сталина. Разнорабочим. Где вскоре повстречал, свою будущею жену, Фененко Анастасию Гавриловну 1912 года рождения. Она работала в этом же колхозе дояркой. Родила ему двух сыновей , ждала его с фронта, но так и не дождалась. Действительную военную службу он проходил на Дальнем Востоке. В 1941 году он был призван из Кущёвского РВК на сбор в город Моздок , где проходил курс младших командиров. После окончания курсов был направлен в действующую армию на должность командира отделения саперного взвода. Мой прадед Алябьев Иван Дмитриевич участвовал в Финской войне, боях за Керчь, Сталинград, Курск, где показал себя смелым и находчивым командиром.

Алябьев Иван Дмитриевич родился 1916 году в Курской области, село Алябьево, в семье крестьян. Получил образование 6 классов.В 1936 году он добрался пешком до станицы Кущевской и поступил на работу в бывший колхоз Сталина. Разнорабочим. Где вскоре повстречал, свою будущею жену, Фененко Анастасию Гавриловну 1912 года рождения. Она работала в этом же колхозе дояркой. Родила ему двух сыновей , ждала его с фронта, но так и не дождалась. Действительную военную службу он проходил на Дальнем Востоке. В 1941 году он был призван из Кущёвского РВК на сбор в город Моздок , где проходил курс младших командиров. После окончания курсов был направлен в действующую армию на должность командира отделения саперного взвода. Мой прадед Алябьев Иван Дмитриевич участвовал в Финской войне, боях за Керчь, Сталинград, Курск, где показал себя смелым и находчивым командиром.

18.10. 1942 был награжден старший сержант Алябьев Иван Дмитриевич медалью «За Отвагу»

28.01.1943 был награжден старший сержант Алябьев Иван Дмитриевич орденом «Красная Звезда»

В 1944 году пропал без вести

Мой прадедушка был занесен в книгу памяти участников Великой Отечественной войны с пометкой «пропал без вести»

У Ивана Дмитриевича как сказано раньше, было два сына, сын Иван и сын Пётр. На данный момент у Ивана 2 дочери, 7 внуков и 1 правнук . У Перта 3 сына и 7 внуков.

Так что род прадеда продолжается. Мы чтим память отца деда и моего прадеда, преклоняемся перед его памятью.

В ст. Кущевской в парке 30 летию Победы золотыми буквами написана фамилия моего прадеда у вечного огня и многих героев павших в годы Великой Отечественной Войны.

На празднование 70 летия победы , мы все пойдем в парк, где возложим цветы и почтим память героев, которые дали нам жизнь.

Алябьев Андрей

Бодаков Афанасий Лаврентьевич

Нет в мире ничего дороже, главнее и выше, чем Родина. Многим она дала крылья для полета, осветила путь в темное время войны. Её никто не выбирал, но люди прониклись любовью к ней и бились за неё.

Нет в мире ничего дороже, главнее и выше, чем Родина. Многим она дала крылья для полета, осветила путь в темное время войны. Её никто не выбирал, но люди прониклись любовью к ней и бились за неё.

Когда началась война, моему прадедушке, Бодакову Афанасию Лаврентьевичу, было 30 лет. Он окончил военную академию имени М.В. Фрунзе, командовал 224 стрелковым полком. С марта 1942 года до победы над Германией в Великой Отечественной войне сражался на Северо-Западном, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Принимал участие в боях на северо-западном участке советско-германского фронта, под Москвой, в Курской битве, освобождении Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Ранен в 1945 году.

За боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и четырьмя другими медалями, а кроме того польскими медалями «За Варшаву», «За Одер, Нейсе, Балтику» и бронзовой медалью «Заслуженным на поле славы». Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Афанасию Лаврентьевичу Бодакову присвоено 29 июня 1945 года за отвагу, мужество и умелое руководство полком при форсировании Одера, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки. И об этом подвиге хотелось бы рассказать по подробнее.

В Берлинской операции 70-ая армия, в составе которой сражался подполковник Бодаков, действовала на направлении главного удара 2-го Белорусского фронта. Предстояло форсировать многоводный Одер, на западном берегу которого противник создал сильную оборону с плотной сетью инженерных заграждений, прикрытых мощным огнем артиллерии и минометов. Под ураганным артиллерийским огнем полк Бодакова преодолел Восточный Одер в районе Грейфенхагена и разгромил два вражеских батальона, оборонявших предмостное укрепление на единственной в полосе наступления армии коммуникации. С ходу форсировав Западный Одер, наши захватили плацдарм на западном берегу реки.

Это было очень тяжелое время. Гитлеровцы бросили против полка Бодакова пять свежих батальонов с танками. Бои шли с переменным успехом. Бодаков одним из первых переправился сквозь реку и обеспечил твердое управление боем. Будучи раненным в голову, он продолжал стоять во главе подразделениями, отказавшись от эвакуации в лазарет. Расширяя плацдарм, полк Бодакова овладел прибрежными высотами, господствующими в данном районе, и обеспечил переправу танковых частей армии. В трехдневных боях наши разгромил и пять батальонов противника, захватили много немецкого вооружения.

Давно отгремели последние залпы Второй мировой войны. Это было героическое время. И от нас сейчас зависит сохранить для всех грядущих поколений память о тех, кто защищал нашу родину. Она священна. В Москве на Поклонной горе перед вечным огнем в граните увековечено имя моего прадедушки – Бодакова Афанасия Лаврентьевича.

Занишевская Анна

Владимир Васильевич Нищенков

Родился в селе Мордово, Саратовской области. В те времена, когда не было ни телевизора, ни интернета, а люди вставали с первыми петухами, в селах жили жизнерадостные и добродушные люди. Таким был и мой прадедушка. А, со слов прабабушки, Анны Ивановны, он еще был и очень красивым, с замечательным голосом. Прабабушка Анна Ивановна слыла первой красавицей на селе. Когда прадедушка достиг призывного возраста, он побоялся, что пока будет в армии проходить службу (а раньше служили ни много ни мало 6 лет) его возлюбленная выйдет замуж за другого. После недолгих раздумий, прадедушка сделал ей предложение и они поженились.

Родился в селе Мордово, Саратовской области. В те времена, когда не было ни телевизора, ни интернета, а люди вставали с первыми петухами, в селах жили жизнерадостные и добродушные люди. Таким был и мой прадедушка. А, со слов прабабушки, Анны Ивановны, он еще был и очень красивым, с замечательным голосом. Прабабушка Анна Ивановна слыла первой красавицей на селе. Когда прадедушка достиг призывного возраста, он побоялся, что пока будет в армии проходить службу (а раньше служили ни много ни мало 6 лет) его возлюбленная выйдет замуж за другого. После недолгих раздумий, прадедушка сделал ей предложение и они поженились.

Из армии он вернулся в 1939 году преисполненный тревогой: «Запад горит». А пока, живя мирной жизнью, он устроился трактористом в МТС (машинно-тракторная станция) села Луганское. Началась война. Как у тракториста, у прадедушки была бронь, но он постоянно просил отправить его на фронт. В феврале 1943 он наконец-то добился своего – военкомат направил его на фронт. Прадедушка был в звании – сержант, на должности командира отделения, коммунист, член ВКПб. С фронта были присланы несколько писем, в которых он интересовался жизнью своих близких, в том числе его интересовала новорожденная дочка, рождение которой, к сожалению, не смог увидеть. В конце лета письма перестали приходить, и прабабушке пришло извещение о том, что ее муж пропал безвести при освобождении Советской Беларуси. Прабабушка всю свою жизнь жила ожиданиями, надеясь на его возвращение. Но он так и не вернулся.

Наша семья, начиная с его дочери Нины, неоднократно пыталась найти следы прадедушки, но все безуспешно. И, только спустя 72 года, по совету знакомых мы проверили несколько поисковых сайтов по героям Великой Отечественной Войны, и в списках безвозвратных потерь под №368 был записан мой прадедушка, Нищенков Владимир Васильевич, как убитый 3 сентября 1943 года в деревне Озеренская, Ельнинского района, Смоленской области. Так мы узнали о судьбе своего героя.

Ивлева Вера 230 группа

Баатр Манджиевич Басанов

Родился в 1911 г. в с. Шин-Мер Малодербетовского улуса Калмыцкой АССР. Окончил совпартшколу в г. Астрахани, затем работал председателем сельсовета в Волгоградской области. Член партии с 1943 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденами и другими медалями.

Родился в 1911 г. в с. Шин-Мер Малодербетовского улуса Калмыцкой АССР. Окончил совпартшколу в г. Астрахани, затем работал председателем сельсовета в Волгоградской области. Член партии с 1943 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденами и другими медалями.

Гвардии старший сержант Басанов, действуя со своим отделением в составе роты головной походной заставы, первым ворвался в опорный пункт с. Духново, где размещался штаб 42 пехотного полка 19 дивизии СС. Отделение оказалось в окружении противника, отрезанным от всей роты, но бойцы мужественно сражались с врагом, несмотря на ограниченные боеприпасы. Когда рота пробилась к опорному пункту с. Духново, Басанов бросился к зданию штаба 42 пехотного полка СС, забросал его гранатами, ворвался в дом, уничтожил трех офицеров, захватил полковое знамя и документы противника. Тем временем рота полностью ворвалась в село.

Отделение Басанова продолжало преследовать отступающую группу противника, но встретило сильный артиллерийский обстрел. Искусно маневрируя, старший сержант сумел пробраться со своими бойцами к артиллерийским огневым позициям немцев и атаковать их. При этом был захвачен полностью экипаж самоходной пушки и самоходная пушка, уничтожены расчеты 4 орудий, а орудия захвачены в полной исправности.

Продолжая преследовать врага, отделение Басанова натолкнулось на командный пункт, где находилось свыше 20 немецких офицеров, с которыми горсточка храбрецов завязала бой. 12 немецких офицеров были убиты, а остальные взяты в плен. В этом бою Басанов очередью из автомата был тяжело ранен, но не прекращал вести огонь по врагу и командовать отделением.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за проявленные геройство, отвагу и мужество в борьбе с немецкими захватчиками Баатру Манджиевичу Басанову присвоено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации работал в г. Элисте директором кинотеатра «Родина».

Умер в августе 1982 года.

Кандуев Дживин 224 группа

Савченко Николай Петрович

Савченко Николай Петрович родился 16 июня 1923 года в с.Правокумском Левокумского района Ставропольского края, в крестьянской семье. Рано остался без отца, воспитывала их с братом Иваном, одна мать.

Савченко Николай Петрович родился 16 июня 1923 года в с.Правокумском Левокумского района Ставропольского края, в крестьянской семье. Рано остался без отца, воспитывала их с братом Иваном, одна мать.

Окончил семь классов школы, работая по мере возможности в поле. Жизнь на селе была нелёгкая, поэтому, что такое тяжелый крестьянский труд Николай Петрович познал очень рано, как и множество его сверстников.

В июне 1941 года ему исполнилось 18 лет, 28 августа 1941 года он был призван Левокумским военкоматом и направлен для прохождения службы в 12 – ю учебную автошколу г. Грозного.

С приближением немецких войск к Кавказу был направлен в действующую армию. В составе 101 артполка 328 стрелковой дивизии на Марухском перевале сражался со знаменитой немецкой горно – стрелковой дивизией «Эдельвейс». В тяжелейших условиях ведения боевых действий в заснеженных горах, они выполнили свой солдатский долг, не пустив врага через перевалы. За участия в боях против немецко — фашистских оккупантов на Северном Кавказе Николай Петрович награждён медалью « За оборону Кавказа».

Ведя тяжёлые бои по изгнанию фашистов с кавказкой земли, вместе со своим артиллеристским полком освобождал Ростов, заслужил высшую солдатскую награду того времени — медаль «За отвагу». Во время этих боёв был ранен, лежал в госпитале. После госпиталя в ходе формировки направлен для прохождения службы в 203 – й артиллеристский миномётный полк, в составе которого воевал наводчиком 120 мм миномёта с июля 1943 по 09 мая 1945 года.

В октябре – ноябре 1943 года принимал участие в операции по форсированию Днепра. За прикрытие переправы миномётным огнём и бои на плацдарме удостоен ордена « Красной Звезды». В дальнейшем продолжал освобождение Украины от фашистов.

Во время наступательной операции советских войск на территории Польши принимал участие в штурме Варшавы. При этом был ранен в спину и голову осколками снаряда. Осколки эти у него остались в теле до конца жизни. Несмотря на тяжёлое ранение, Николай Петрович остался на лечении в медсанбате своего полка, отказавшись от отправки в госпиталь. Пройдя почти половину войны в составе этого соединения, он не захотел расставаться с боевыми друзьями.

Николай Петрович дошёл до Берлина, участвовал в тяжёлых уличных боях по овладению германской столицей , награждён медалью «За взятие Берлина». После падения рейхстага со своим полком дошёл до Эльбы, где произошла встреча наших войск с союзниками. По окончании войны получил медаль «За победу над Германией».

Родной брат его погиб 30 апреля 1945 года, и похоронен в братской могиле советских воинов на северо – западной окраине немецкого городка Нойкедан.

После окончания войны продолжал службу артиллеристским разведчиком 678-й артбригады. Обстановка в мире осложнилась, вчерашние союзники превращались в потенциальных врагов, поэтому командование не спешило увольнять из армии опытные, проверенные во многих боях кадры.

До апреля 1947 года Николай Петрович находился в Германии, охраняя недавно добытый, но такой хрупкий мир на планете.

Уволившись из армии, вернулся в родное село Правокумское. Сразу же включился в восстановление разрушенного войной хозяйства.

Со своей женой Татьяной Сергеевной познакомился в конце 1947 года, а весной 1948 года они сыграли свадьбу. Родилось у них 3 дочери и один сын.

Троим дочерям муж и жена Савченко помогли получить образование по душе. Сын был инвалидом, поэтому всю жизнь прожил с родителями и сёстрами, помогая им растить детей.

Старшая дочь Лидия Николаевна Карпенко живёт с.Правокумском, работала всю жизнь бухгалтером в колхозе, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Вторая дочь Надежда Николаевна Саламатина окончила физико – математический факультет Ставропольского пединститута, преподавала математику в средней школе с.Правокумского, по состоянию здоровья перешла на работу в «Левокумскрайгаз» — инженером ПТО, где и трудится по сегодняшний день.

Николай Петрович всю жизнь проработал трактористом, на время уборки становился комбайнером, выращивая и убирая хлеб, ценность которого в то время не равнялась ни с чем. Помощником на комбайне у него была жена. Много лет подряд выезжал на уборку урожая зерновых на целину. За честный, добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда».

Но война всё чаще давала о себе знать. Незалеченные в молодости раны привели к болезням. Подкосила его и ранняя смерть младшей дочери Веры Николаевны. Умер Николай Петрович 16 марта 1981 года не дожив ровно три месяца до своего 58 – летия.

Николай Петрович был настоящим сыном своей Родины, защитил её с оружием в руках, работал на её восстановление и процветание. Отличало его трудолюбие, терпение, скромность. Не любил он надевать свои награды, стесняясь людей, один единственный раз на «святой» для себя день Победы, любимая дочь Вера с зятем уговорили его одеть награды. Его слова «Воевал, чтобы вы жили» останутся навсегда в нашей памяти.

Карпенко Дмитрий

Царапкин Иван Ильич

70 лет назад отгремели залпы Великой войны. Но её эхо до сих пор бередит души и сердца живущих на Земле. Так произошло и с моей семьёй. Мой прадед-Царапкин Иван Ильич считался пропавшим без вести, с этим и жила все годы семья – жена и пятеро детей, а также и мы – внуки и правнуки. Время скоротечно, нет в живых ни жены Настасьи, ни троих детей, в том числе и единственного сына, а случилось так, что настал час истины. Моя мама вновь и вновь просматривала Интернет-сайты, отыскивая разные данные о воинах той войны, и на сайте «Мемориала» занесла в поисковой строке имя, отчество, фамилию деда, появился список из 20 человек, а напротив нужных данных увидела, как ей показалось, какие-то иероглифы, охватило оцепенение, т.к. напротив других фамилий были звёзды, а здесь… Боже! Колючая проволока?!

70 лет назад отгремели залпы Великой войны. Но её эхо до сих пор бередит души и сердца живущих на Земле. Так произошло и с моей семьёй. Мой прадед-Царапкин Иван Ильич считался пропавшим без вести, с этим и жила все годы семья – жена и пятеро детей, а также и мы – внуки и правнуки. Время скоротечно, нет в живых ни жены Настасьи, ни троих детей, в том числе и единственного сына, а случилось так, что настал час истины. Моя мама вновь и вновь просматривала Интернет-сайты, отыскивая разные данные о воинах той войны, и на сайте «Мемориала» занесла в поисковой строке имя, отчество, фамилию деда, появился список из 20 человек, а напротив нужных данных увидела, как ей показалось, какие-то иероглифы, охватило оцепенение, т.к. напротив других фамилий были звёзды, а здесь… Боже! Колючая проволока?!

Дальше как во сне: карточка военнопленного шталага342, на которой перевод синими чернилами – Пензенская область, Поимский район, деревня Новая Заря, жена Царапкина Анастасия. Сомнений никаких – это он, дед!

Призван Царапкин Иван Ильич был в первые дни июля 1941года, моей бабушке тогда было всего 5 лет, но в детской памяти отчётливо осталась ночь прощания с отцом, наверное, от того, что слишком голосила мать. Детей всех разбудили, они, как и многие в то время, спали на полу на матрацах, набитых сеном, отец обнял старшую, ей было 13 лет, и по очереди поднимал остальных на руки и целовал. И всё… Прабабушка Настя пыталась свидеться со своим Иваном, когда состав с солдатами шел по направлению Каменка-Башмаково, в направлении Москвы, добиралась на перекладных, но все больше пешком, и… не успела, не суждено ей было больше его увидеть. А осенью пришла недобрая весть – «пропал без вести». Всех детей прабабушка поднимала одна, много невзгод видели сироты, но выросли добрыми и честными людьми. Сын, тоже Иван, в семидесятые годы пытался что-то узнать об отце, но … ничего! Может, и к лучшему?! Ведь военнопленные считались предателями. Но разве это так?! Кто был мой прадед?! Крестьянин, хлебороб, трудяга! Он не скрылся за своими детьми, женой, по зову Родины отправился её защищать! Пленён был в районе Рославля 10 октября 1941 года, это Смоленская область. Из истории мы знаем, что Гитлер разработал план Барбаросса, за считанные дни захватить Москву. А на подступах к сердцу Родины был Смоленск, и вот такие молодые (прадеду было всего 35), необстрелянные, верные своему отечеству люди стали щитом на пути к столице. Именно они сорвали планы фашистской Германии, дав отпор ценой своей судьбы. В районе Рославля несколько советских армий попало в окружение, а дальше уже выстраивается цепь всех событий – всех пленных отправляли на разные рассыльные пункты – дулаги, оттуда – в концлагери. ПраДед попал в Белоруссию в шталаг 342 лагерь для солдат и младшего офицерского состава города Молодечно, в котрый фашисты вошли на 4 день войны, это в 70 км от Минска. Читая в Интернете об этом шталаге, приходишь в ужас: туда сгоняли не только солдат, но и мирных жителей оккупированной территории, практически не кормили, люди ходили по телам ослабленных или мертвых, потому что наступить было некуда, все бараки были переполнены, антисанитария полная, использовали всех в качестве рабочей силы. Ком подступает к горлу, когда думаешь, что пришлось пережить моему прадеду… Умер он в лагере 2 июня 1942 года от заболевания энтеро…., как выведено на той же карточке военнопленного педантичным почерком немецкого врача, но, пролистав несколько таких карт, можно найти такой же диагноз. Думаю, прадед был крепким физически, если смог пережить суровую зиму 41 года, но этого было недостаточно, чтобы жить дальше, до Победного 45 ещё было долго. Но уже было ясно одно: Москву не сдали, планы фашистов оборвались! Знал ли об этом прадед?! Думаю, да!

В г.Молодечно в настоящее время в память о тех страшных годинах, о жертвах шталага 342 воздвигнут мемориал. В школе №6 есть отряд «Поиск», мы написали письмо и получили ответ, из которого узнали, что имя прадеда увековечено на одной из мемориальных плит. Погибших в кнцлагере было более 33 тысяч, имена открыты ещё не все, поэтому та Великая война не закончена, «не найден ещё её последний солдат». Моей бабушке 79 лет, и она благодарит Бога, что теперь знает, в какой день молиться об упокоении души своего отца. А нам, потомкам, необходимо преклонить головы над той большой братской могилой: существует поверье, что душа узника упокоится тогда, когда он почувствует над собой склоненную родную кровь.

Нам, молодым, никогда не надо забывать «какой ценой завоевано счастье» в нашей семье все прадеды воевали, раненые, контуженные, но , слава Богу, вернулись домой. Не вернулся Царапкин Иван Ильич, вечная ему память! Вечная память всем, не вернувшимся с фронтов грозной Великой войны!

Кудрявцева Галина 323 группа

Шубин Иван Иванович

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года весь огромный многонациональный советский народ, трудился во благо своего государства и ради мирного неба над головой. В каждой семье, люди тем или иным образом помогали, каждый вкладывал частичку усилий, частичку своей души, никто не остался равнодушным, никто не остался в стороне. Общими силами мы пришли к Победе над фашизмом, мы пришли к Победе перед которой преклоняются и будут преклоняться все поколения.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года весь огромный многонациональный советский народ, трудился во благо своего государства и ради мирного неба над головой. В каждой семье, люди тем или иным образом помогали, каждый вкладывал частичку усилий, частичку своей души, никто не остался равнодушным, никто не остался в стороне. Общими силами мы пришли к Победе над фашизмом, мы пришли к Победе перед которой преклоняются и будут преклоняться все поколения.

Моя семья не стала исключением. По прямой линии мои деды и бабушки не учавствовали, в силу малолетнего возвраста, учавствовал мо прадед по папиной линии и двоюродные дедушки по маминой линии. Все имели награды. Я расскажу вам об одном из них.

Моего двоюродного дедушку, родного брата моего деда по маминой линии, зовут Шубин Иван Иванович, родился он в 1923 году в городе Касли, Уфалейского района, Челябинской области, в многодетной семье. Призван в 10 января 1942 года, в 19 лет, Уфалейским РВК Челябинской области. На момент призвания являлся кандидатом в члены ВКП(б). С 20 марта 1942 года служил во втором Украинском фронте, с 15 мая 1943 года в первом Украинском фронте. Первой награды удостоен в должности разведчика 416 отдельной разведовательной роты, 350-ой стрелковой Житомерской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 24-ого корпуса 13-ой армии, 1-ого Украинского фронт, в звании младший сержант. Второй нограды удостоен в должности командира отделения 416 отдельной разведовательной роты, 350-ой стрелковой Житомирской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 24 стрелкового корпуса, 13-ой армии, 1-ого Укроинского фронта, в звании старший сержант .

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.

Товарищ Шубин в разведовательной роте с декабря месяца 1943 года. В боях показал себя смелым, мужественным, дисциплинированным командиром разведчиком. 18-ого июля 1944 года младшему сержанту Шубину и разведчикам Игнатюк, Улитину была поставлена задача связаться с правым соседом 71-ой стрелковой дивизии. Связавшись с 71-ой стрелковой дивизии в районе Крастынопаль, и доложив нашему командованию товарищ Шубин решил захватить «языка» на правом фланге нашей дивизии в районе Западный Буг. Вместе с пехотой 71-ой стрелковой действуя с левого фланга товарищ Шубин заметил заметил пулеметную точку практически мешавшая продвижению соседу. Товарищ Шубин со своей группой обошел пулеметную точку слева, напал на нее с тыла и захватил одного «языка» с пулеметом, и двух немцев убил, дал возможность соседу справа продвинуться вперед. Товарищ Шубин достоен правительственной награды орден Славы III степени.

Наградной лист подписан 27 июля 1944 года.Подписал командир(начальник) 416-ой отдельной разведовательной роты капитан Ревенчук. Согласие выразил начальник разведовательного отдела 350-ой Житомерской ордена Богдана Хмельницкого дивизии майор Варворов. Всего было выдано около миллиона знаков Ордена Славы III степени.

Это был первый подвиг моего деда удостоенный награды. Первый, но не последний.

В ночь с 15-ого на 16-ое апреля 1945 года при прорыве обороны противника на реке Неиса разведовательной роте была поставлена задача захватить плацдарм на Южном берегу реки Неиса. Выбив противника из двух траншей, уничтожив в бою за овладение траншеей трез немцев, удержав захвативший рубеж до прихода основных наших частей, захватив при этом одного немца в плен, которого доставил в штаб дивизии. Товарищ Шубин достоен правительственной награды орден «Красная Звезда».

Наградной лист подписан 13 мая 1945 года. Подписал командир(начальник) гвардии 416 отдельной разведовательной роты старший лейтенант Федотов. Свое согласие выразил начальник разведовательного отдела 350-ой стрелковой Житомерской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии капитан Боцман.Всего орденос Красной звезды было награждено 3 876 740.

Мой дед вернулся домой живой. Был легко ранен 27 марта 1942 года.

Великая Отечественная война изменина мировую историю. Она унесла миллионы человеческих жизней. Она искорежила миллионы людских судеб. За эти годы наш народ вынес все. Но эту войну мы выйграли, и быть по-другому не могло. Мы защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома, зеленые леса и теплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла любовь, а у фашисткого солдата слепая ненависть. И величие этой войны заключается в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, как другие хотели невинных смертей. Мы не когда не забудем героизма наших предков, они подарили нам мирное небо над головой, они подарили нам жизнь!Спасибо!

Кучера Анастасия 135 группа

Сураева Татьяна Ефимовна

Моя прабабушка, Сураева (в замужестве – Имаева) Татьяна Ефимовна родилась 18 января 1920 года в маленьком селе Кулясово Камешкирского района Пензенской области. Семья рано осталась без отца, и маленькой Танюше, которая была старшим ребенком, пришлось взвалить на свои хрупкие плечи совсем не детские обязанности: она помогала матери смотреть за младшими детьми, работала в поле, ухаживала за домашними животными. Заботы о семье не позволили ей, как почти всем подружкам, рано выскочить замуж – нужно было поднять маленьких братьев и сестер, чего уже не смогла бы сделать больная мать. А тут война…

Моя прабабушка, Сураева (в замужестве – Имаева) Татьяна Ефимовна родилась 18 января 1920 года в маленьком селе Кулясово Камешкирского района Пензенской области. Семья рано осталась без отца, и маленькой Танюше, которая была старшим ребенком, пришлось взвалить на свои хрупкие плечи совсем не детские обязанности: она помогала матери смотреть за младшими детьми, работала в поле, ухаживала за домашними животными. Заботы о семье не позволили ей, как почти всем подружкам, рано выскочить замуж – нужно было поднять маленьких братьев и сестер, чего уже не смогла бы сделать больная мать. А тут война…

Повестку прабабушка получила 12 мая 1942. Сразу в часть. Рядовая Сураева, умевшая к тому времени водить грузовик (научилась в колхозе), была направлена в 688 батальон аэродромного обслуживания шофером автомашин. Присягу приняла 10 августа 1942 года. Всю войну прабабушка водила тяжелые грузовики с оружием, снарядами, ранеными бойцами. Бог миловал, и сама она не получила тяжелых ранений, только тиф смог отправить ее на госпитальную койку. И снова в свою часть. В ней она прослужила до 24 июля 1945 года, всю войну была щофером, а с мая по июль 1945 – телефонисткой в роте связи все того же 688 батальона аэродромного обслуживания.

У моей прабабушки много наград, но самая первая, самая дорогая для нее была медаль «За оборону Сталинграда», полученная в августе 1943 года.

Она не любила вспоминать о войне, никогда не смотрела военные фильмы. Слишком трудно было для нее вспоминать весь тот ужас. Больше всего на свете прабабушка боялась, что это повторится снова.

После демобилизации закончила учительские курсы и вернулась в родное село учительницей начальных классов. Вышла замуж, родила и воспитала троих детей. Всю жизнь проработала в школе. Была очень любима и уважаема односельчанами. Очень любила жизнь, вот только о войне вспоминать не любила…

Проничкина Татьяна 224 группа

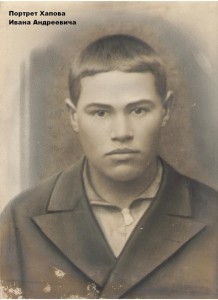

Хапов Иван Андреевич

Тимошин Иван Дмитриевич

Война – незаживающая рана, которую получил мир»

Война – незаживающая рана, которую получил мир»

Тема моего рассказа — «Незажившая рана» моей семьи». Данную тему я выбрал потому, что согласен с высказыванием Джона Пристли о том, что «Война – незажившая рана, которую получил мир».

В каждой семье, на мой взгляд, есть такие люди, которые ценою своей жизни обеспечили нам, живущим сегодня, мирное будущее. Не знать о них – значит неуважительно относиться к подвигу, к которому их подвигла история.

Что же такое подвиг? В моем понимании, это готовность человека ценою собственной жизни отстоять свободу и независимость своей страны, народа, семьи.… Пожертвовать своей жизнью ради счастья других поколений.

Когда я вижу убеленных сединою ветеранов Великой Отечественной войны, то у меня возникает два чувства: гордости и сопереживания. Горжусь тем, что они стали участниками одного из самых значительных событий в истории человечества и определили тем самым судьбу мира. Они представители Великого народа, который спас мир от фашизма. Сопереживаю потому, что поколение 40-х роковых пережило боль, кровь, страдания, смерть близких им людей.

Изучить историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны стало целью моей работы. Это было необходимо, чтобы почувствовать реальную связь с историей страны, узнать прошлое своей семьи, отношение предков к жизни, к Родине. Подтверждение своим мыслям я нашел в словах русского поэта А. С. Пушкина: «Знать историю своего народа не только можно, но и должно. Не уважать оное есть постыдное малодушие…»

Все события, которые происходят в стране, находят отражение в каждой семье. Великая Отечественная война не является исключением. «22 июня ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началась война…» Строки этой песни, знают все, от мала до велика, и никто не воспринимает их равнодушно. Сердце обливается кровью, на глазах наворачиваются слезы, слезы горя и радости, связанные с потерей родных и близких, и с победой, с гордостью за стойкий народ.

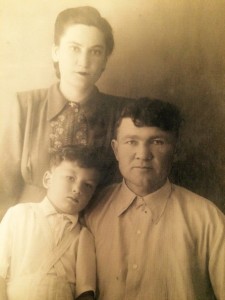

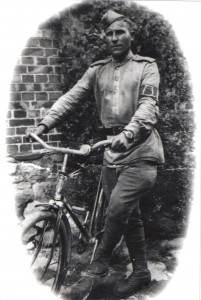

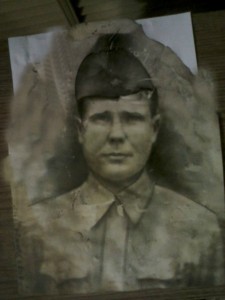

Изучая и составляя родословную своей семьи, я обнаружил, что мои родственники Тимошин Иван Дмитриевич (по отцовской линии) и Хапов Иван Андреевич (по материнской линии) были участниками самого страшного и значимого события в истории XX столетия. Их судьбы схожи. Они в самом начале войны ушли на фронт, а в октябре и декабре 1941 года пропали без вести.

74 год наша семья жила в неведении и владела очень скудной информацией о них, потому что какие-то факты имели место быть, какие-то обросли легендами и утратили свое первоначальное значение, многие факты установить не представляется возможным ввиду того, что очевидцев тех времен уже нет в живых. Что же нам было известно о них?

Тимошин Иван Дмитриевич родился в 1905 году в Саратовской области Федоровского района, был призван на фронт 30 июня 1941 года Дергачевским РВК Саратовской области, Дергачевского района года на должность стрелок. Зимой, а именно в декабре 1941 года, в возрасте 36 лет он вместе со своими сослуживцами попадает в окружение и оказывается в болоте. В результате получает сильнейшее обморожение пальцев рук и ног, после чего следует их ампутация.

Хапов Иван Андреевич родился 15 ноября 1918 года в селе Большие Ари, Лукояновского района, Горьковской области, на фронт был призван 5 мая 1941 года Лукояновским РВК Горьковской области на должность рядовой. Ему было 23 года. (Приложение 3) Летом 1941 года мать Хапова Дарья Ивановна получила письмо от сына с фронта в конце мая 1941 года, которое стало последней весточкой от него. Данные сведения я получил от родителей и знакомых моей семьи.

Отправной точкой в моей исследовательской работе стал журнал Министерства внутренних дел Российской Федерации «Милиция», где был указан сайт, на котором размещены данные Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Хапов Иван Андреевич действительно являлся участником боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Изучив историческую справку о войне, я предположил, что он служил танкистом в 3-ей армии (оперативное войсковое объединение в составе РККА Вооруженных Сил СССР) под командованием генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова и принимал участие в Белостокско-Минском сражении, которое проходило с 22 июня по 8 июля 1941 года. Численность безвозвратных потерь в этом сражении составила 341073 человека, а санитарных — насчитывала 76717 человек.

4 июля 1941 года был взят в плен под Минском и отправлен в Германию в город Витцендорф в концентрационный лагерь. В лагере Stalag XD (310) Иван Андреевич числился под номером 24885. Пробыв 4 месяца в ужасных условиях плена, 22 октября 1941 года он умирает в возрасте 23 лет. Причиной смерти стала эпидемия сыпного тифа.

Историческая справка. С ноября 1941 по февраль 1942 года более 14000 военнопленных из 18000 умерли от голода, холода, сыпного тифа и других болезней.

Всех погибших, в том числе и моего прапрадеда, похоронили в общей могиле, где в настоящее время находится кладбище русских солдат, на котором установлен памятник с надписью: «Здесь похоронены 16000 советских военнопленных, замученных и расстрелянных в фашистском немецком плену. Спите, дорогие товарищи! Память о вас будет вечно жить в сердцах советского народа».

Тимошин Иван Дмитриевич — это имя я нашел в списке безвозвратных потерь рядового и сержантского состава Дергачевского Райвоенкомата Саратовской области от 26 октября 1949 года. Мне удалось найти подтверждение о том, что он действительно воевал в годы Великой Отечественной войны и пропал без вести.

Историческая справка. Всего за время Великой Отечественной войны без вести пропавших и взятых в плен солдат числилось 4,4 миллиона.

В результате проведенной работы мне удалось убедиться в том, что мои предки Тимошин Иван Дмитриевич и Хапов Иван Андреевич принимали участие в Великой Отечественной войне и выполнили свой гражданский долг перед страной, народом и семьей. Это вызывает во мне чувство гордости и боль за надежды родных, не дождавшихся своих близких с поля боя. Родная мать Хапова Ивана Андреевича до последнего своего вздоха ждала, что кто-то постучится в дверь, и когда она откроет ее, на пороге будет стоять он, ее любимый сынок. По словам внучки Дарьи Ивановны Куприянцевой Антонины Яковлевны, «она часто вскакивала по ночам и просто молча, сидела и смотрела в окно. А если кто-то приходил, то бабушка всегда говорила: «Ванюшка наш пришел»». Но этого не происходило. Мать так и ждала его до самой своей смерти (1980 год), надеясь, что где-то живет ее кровиночка.)

Собранную информацию я сразу же сообщил моей бабушке Куприянцевой Антонине Яковлевне, ныне проживающей в Балаковском районе, которая плакала от радости, что наконец-то узнала о судьбе своего дяди, и очень сожалела о том, что ее бабушка Хапова Дарья Ивановна не узнала о судьбе своего сына.

Для меня и моей семьи список солдат без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны на одного человека сократился. Считаю своим долгом посетить русское кладбище в Германии в городе Витцендорф, где захоронен мой предок Хапов Иван Андреевич.

Собранные мной материалы, думаю, будут интересны и полезны моим сверстникам, так как истории их семей тоже связаны с историей Великой Отечественной войны. В беседе с моими одноклассниками я почувствовал, что у них есть желание и стремление найти ответы на вопросы, которые оставило после себя это страшное событие.

Говорят, что в третье тысячелетье

Изменилось всё на Огромной планете:

Изменились законы, изменились понятья,

Увлеченья, пристрастья, виды занятий

Что другая растёт молодежь и что ей

Нет дела до дедовских дней,

Только я не согласен с этим.

К сожалению, я не нашел автора этих слов, но я готов под ними подписаться. Занимаясь исследовательской деятельностью, я осознал значимость изучения истории семьи в истории своей страны. Моя работа будет иметь продолжение, так как Тимошин Иван Дмитриевич по-прежнему остался в списке без вести пропавших.

Тимошин Владислав

Цурцумия Александр Пехувич

В этом году в нашей Великой и необъятной стране ждут знаменательную дату, дату ,которая принесла нам радость со слезами на глазах,70-ти летие Великой Победы!

В этом году в нашей Великой и необъятной стране ждут знаменательную дату, дату ,которая принесла нам радость со слезами на глазах,70-ти летие Великой Победы!

Наши деды и прадеды вели бои с неприятелем отдавая свои жизни, не многие вернулись с этой страшной войны, но они хотели бы чтобы их потомки знали каким трудом досталась эта победа.

Я хочу рассказать о своём прадедушке, Цурцумия Александре Пехувиче, который был майором, командиром 5-й авиационной эскадрильи 40-го бомбардировочного авиационного полка 63-й бомбардировочной авиационной бригады военно-воздушных сил Черноморского флота. Во время войны получил звание Героя Советского Союза посмертно, Орден Ленина, Орден Отечественной войны 1-ой степени, Орден Красного Знамени.

К началу июля 1941 года 63-я бомбардировочная авиационная бригада получила новые двухмоторные двухкилевые самолёты — 10 пикирующих бомбардировщиков «Пе-2» конструкции Владимира Петлякова. «Петляковыми» в первую очередь вооружили 5-ю эскадрилью 40-го полка. На этих самолётах 13 июля 1941 года эскадрилья нанесла групповой удар по центру нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности Румынии — Плоешти. Удар этот вошёл в историю ВВС Черноморского флота, как один из смелых, дерзких и удачных, предпринятых в первые недели войны. Его задумал и лично возглавил командир эскадрильи капитан Цурцумия. В налёте на Плоешти участвовало 6 экипажей. На задание вылетели в середине дня с одного из аэродромов Молдавии, куда перебазировались накануне. Надо было использовать фактор внезапности. В дневное время сделать это трудно. На помощь пришли находчивость и военная хитрость. «Пе-2» тогда ещё были новинкой. Имея два киля, они походили на немецкие самолёты «Ме-110» и «До-215». Это сходство и решил использовать Цурцумия. К Плоешти зашли со стороны Карпат, откуда противник не ожидал нападения. Появление «Петляковых» над целью не вызвало тревоги. Несомненно, противники приняли их за своих.

«Пе-2» легли на боевой курс. Штурманы — старшие лейтенанты Александр Горбылёв, Петр Карташёв, лейтенанты Иван Филатов, Владимир Василевский, Петр Родионов и Иван Резников — спокойно прицелились. С высоты 3000 метров они сбросили на нефтезаводы 24 фугасные и столько же зажигательных бомб. Противники всё же оказали сопротивление, хотя и с опозданием. С ближайшего аэродрома поднялись истребители. Восточнее города Фокшаны они настигли черноморцев. Завязался воздушный бой. В ожесточённой схватке штурман лейтенант Иван Филатов и стрелок-радист младший сержант Александр Алексеев сбили два «мессершмитта». Но и фашистам удалось сбить один «Пе-2». В результате бомбардировки по данным разведки, было разрушено два заводских корпуса, два нефтяных склада, нефтеперегонный завод «Униреа», дававший семь процентов всей продукции района, разбито много вагонов, цистерн и баков с нефтью, сожжено около четверти миллиона тонн нефтепродуктов.

Командир эскадрильи 40-го бомбардировочного авиационного полка майор Александр Цурцумия к декабрю 1941 года совершил восемьдесят семь боевых вылетов на штурмовку войск противника, для нанесения бомбовых ударов по его военным и промышленным объектам, нанеся врагу значительный урон.

29 декабря 1941 года, эскадрилью преследовал неприятель, нужно было сажать самолеты, но это было практически невозможным ,так как стоял густой туман и полосу не было видно, ценой своей жизни, разбив свой самолет о взлетную полосу, дав возможность эскадрилье приземлиться, майор Цурцумия погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-вражеским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Цурцумия Александру Пехувичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Цурцумия Карина 125 группа

Ишунина Анна Ивановна

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны — это война. В истории почти каждой семьи побывала война. У многих родные и близкие воевали на фронте или работали в тылу. Война также и не обошла стороной мою семью.

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны — это война. В истории почти каждой семьи побывала война. У многих родные и близкие воевали на фронте или работали в тылу. Война также и не обошла стороной мою семью.

Хочу поделиться военными подвигами моей прабабушки Ишуниной Анны Ивановны. Она была связисткой на Черноморском флоте.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года по указанию Начальника связи ЧФ капитана 1 ранга Громова Г.Г. личный состав Крымского района СНиС и Узла связи флота вместе с дежурными техниками АТС-175 переключили проводную связь на защищенный КП ЧФ. Служба наблюдения и связи в первую ночь войны обеспечила командование связью и наблюдением за морем и воздухом. Своевременное обнаружение и оповещение флота о воздушном нападении противника и приведение всех сил флота в боевую готовность сорвало внезапность нападения на базы Черноморского флота.

В декабре 1941 г было принято решение развернуть запасной КП Командующего ЧФ и обеспечивающий его узел связи на Кавказском побережье. Поэтому значительную часть средств связи эвакуировали в города Новороссийск и Туапсе. Работа системы связи ЧФ еще более усложнилась, так как в этот период руководство боевой деятельностью флота осуществлялось с двух пунктов управления: командного пункта в г. Севастополе и с запасного КП в г. Новороссийске, где размещался штаб флота и отдел связи флота. В конце января 1942 года был развернут узел связи запасного КП (г. Туапсе), принявший полностью все связи на себя. Это значительно облегчило работу узла связи ФКП.

В одну из ночей моя прабабушка несла вахту. Первая заметила перископ немецкой подводной лодки. За это была награждена медалью.

7 мая 1944 года была освобождена от немецко-фашистских захватчиков Главная база ЧФ — Севастополь. Не было ни одной операции в зоне действий Черноморского флота, где бы не принимали непосредственное участие его связисты — это героическая оборона Одессы и ее освобождение, легендарная защита Севастополя и изгнание из него немецких захватчиков, оборона Новороссийска и Керчи, освобождение их от фашистов, защита Кавказа, десантные операции в Феодосию и Озерейку, на Малую Землю, в Николаев. Это обеспечение набеговых операций на коммуникации противника, артиллерийские и бомбовые удары по особо важным объектам противника, разведывательные операции по выявлению сил противника и боевое траление.

25 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Узел связи Черноморского флота был награжден Орденом «Красного Знамени».

Шайманова Юлия 142 группа

Панкратов Дмитрий Романович

В нашей стране нет семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Моя семья не исключение. Три моих прадеда погибли на войне. Лишь один вернулся, но случилось это только в 1947 году.

В нашей стране нет семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Моя семья не исключение. Три моих прадеда погибли на войне. Лишь один вернулся, но случилось это только в 1947 году.

Я хочу рассказать о Панкратове Дмитрии Романовиче. К сожалению, я родилась уже после его смерти. Но его помнит мой старший брат. Это был добрый, справедливый, принципиальный и очень любивший своих детей, внуков и правнуков человек. Никогда не хвастался и не пользовался своими привилегиями, которые предоставил СССР , как ветерану ВОВ, не смотря на все испытания, которые он прошёл.

Мой прадед прошёл не одну войну. В 1939 году, в возрасте 29 лет, он попал на войну на Халхин-Голе. Он прошёл её всю. За эту войну дедушка был награжден медалью «За отвагу». Вернулся домой, растил детей. Но в 1941 году мой прадед опять ушел на фронт. Служил он авиационным техником. Однажды во время очередного полёта их самолёт был сбит. На парашюте он приземлился, но был найден немцами. Так он попал в концлагерь в г. Нюрнберге. Дед пытался бежать оттуда, три дня просидел в болоте, но был найден немцами с собаками. Только в апреле 1945 года Дедушка получил долгожданную свободу, когда узников лагеря освободили советские войска. Но домой он вернулся нес сразу. Ему предстояло пройти специальную проверку на то, как он туда попал и не был ли предателем. Только в 1947 году он был полностью проверен и оправился домой. Когда дедушка вернулся, то моя прабабушка его не узнала. Перед ней стоял «живой скелет». Она приняла его за чужого солдата, возвращавшегося с войны и предложила ему поесть. А когда дед сказал ей, что он её Дима, прабабушка чуть не потеряла сознания- настолько он был непохож на самого себя .

У моего прадедушки очень много наград- орденов, медалей. Каждая ему дорога. В 50-ые годы прошлого столетия он был приглашен в Москву в Кремль, где был награжден орденом Отечественной войны I степени. До этого ему также вручили медаль «За победу над Германией» в 1947г.

Каждый праздник День победы прадедушка одевал военную форму, где китель был весь в наградах и ждал своих друзей и близких у себя дома. Этот день он очень чтил.

То поколение, которое пережило ужасное время войны достойно уважения. Это они обеспечили нам сегодняшнюю спокойную жизнь. Я очень горжусь своим прадедом и его подвигами. Я горжусь своей великой сраной, которая одержала победу над фашизмом. Великая память всем погибшим. Великое уважение всем выжившим.

Якушева Виктория 125 группа

Составитель и оформитель страницы:

Председатель гражданско-патриотического сектора

Родин Сергей 229 группа